気が向いたときにたま~に更新される、ぶどう屋さんのオフシーズン日記。

ながーい目でお付き合いくださいませ。

袋かけが終わり、一段落したいことろなのですが、カラス対策で網を張ったり枝の整理をしたりと、やることはたくさんあって本当は休んではいられません。でも今年は例年より早く袋かけが終わって余裕があるし、さすがの東御もこの日は日中36度の予想気温で、これはキツイ!ということで、標高2040Mの池の平湿原へ避暑に行くことにしました。 私が冬にお仕事させていただいている湯の丸高原スキー場から、更に車で4キロほど上ります。

湿原は遊歩道が整備されていて歩きやすくなっているし、駐車場からもアップダウンがきついわけではないので、年配の方々がたくさんみえていました。

ここはコマクサやフウロソウ、マツムシソウ、ハクサンイチゲなど、高山植物の宝庫なのですが、今までは花が咲いている時期に行けたことがなく、やっと大好きなマツムシソウが見れるかな~と期待大で行きました。

遊歩道を進んでいくと、ハクサンフウロやワレモコウ、アヤメ、ヤナギランはたくさん咲いているのですが、残念・・・ マツムシソウはまだつぼみでした!今年は何でも咲くのが早いので期待していたのですが、元々秋のお花ですからね、また来月のお楽しみにとっておいて、などと思いつつ鏡池の方を見ると、ん??何人かのおじさん達の前の岩の上に堂々と立っているのは、カモシカ!?でも、あんな近くに?しかも逃げない・・・えぇ~?

今まで山の中で遭遇したり、我が家の庭に来たことも数回あったのですが、あんなに近くで悠々としていることはなかったので、ビックリ!足音をたてて驚かさないように、でも早歩きで近づくと、オジサンが「こ~いこい!」とカモでも呼ぶように大きな声で呼んだので、さすがに歩いて行ってしまいました。でも怖がっている様子はなく、のんびりとした後ろ姿ですね。(5枚目)

あ~行ってしまうのね!とがっかりしつつも、行く先の方に回り込む道を上がってみたら、なんと2Mの距離まで近づいて来てくれました!わぁ~目があった・・・見つめられてるよ~~~どきどき・・・!! 行っちゃうかな・・・ と思ったけど、しばしのんびり。枝でほっぺをゴシゴシしたりして・・・痒いのかい?と思ったけど、きっとマーキングですよね。猫みたい。

東御に来た翌年の2010年の日記にも書いたように、前にカモシカに遭遇した時も、カモシカがこちらをじ~~~~っと見ていて、その時は初めてだったし、カモシカが人間をじ~~~~っと見るというのを知らなかったので、飛びかかってくるんじゃないか?とちょっと怖かったのですが、実は、カモシカは目が悪いらしいというのを聞いてナットク。好奇心が旺盛とも聞きます。2010年の時の記事はこちら。何となく身を乗り出してこちらを見ているような?

長野県の県獣に指定されているため(国の特別天然記念物ですしね)、危害を加えられたことがないからか?そういう性質なのか?全く怖がる様子はなく、穏やかな表情です!こんな間近でゆっくり見たことがなかったけど、へ~こういう顔だったのね?でもカモシカってもっと顔回りがサンタさんみたいにほわっと毛がある印象なんですけど??体も、もっとずんぐりとしていたような・・・?と思って調べたら、夏毛だからホッソリしてるんですね!そうか~今うちの猫も抜け毛がすごいもんね・・・

冬毛のカモシカを見たい方はこちらをどうぞ。(信濃毎日新聞のスクラップより)

ところで、「カモシカのような脚」という言葉があるけれど、カモシカは鹿ではなく、ウシ科なんですよね。脚がすらっと長いわけではなく、むしろずんぐり・・・。ビミョー!

カモシカはガッチリ太り?という感じの体型で、そんなに身軽に見えないのに、さすが山岳地帯に生息する動物とあって肢が丈夫で、岩場もひょいひょいと登っていきます。我が家の回りには、浅間山の大昔の噴火で飛んできたとされている大岩がゴロゴロあって、我が家の庭にも、宅地を整備する際に出てきた大岩が並んでいるのですが、カモシカ君が我が家に来るときは、その向こうから来るんだと思われます。意外と速くも走れるし。

それにしても、なんて優しい表情なんでしょ~~!

カモシカ君がカメラに付き合ってくれるので、調子に乗ってパシャパシャ。

その中からの選りすぐりです!カモシカファンの方のために、さらにアップもどうぞ!

角がカッコイイ!角は雄にも雌にもあるそうです。この子はどっちですかね?角は生え変わらないそうなので、この子の角はちゃんと長いし、こんなカオだけど大人なんでしょうね。サイズは大きめのヤギくらい?

さて、カモシカ君は何もくれないなぁ~、と思ったのか?ぴょーんと茂みをジャンプして、岩場の方へ。

あ、名前をつけなくっちゃ!湯の丸高原だからユノ・・・ 池の平だからイケピー?なんかイマイチですね。うーんうーん。そうだ~カモシカは英語で antelope だからアン子ちゃんにしよ~ 決まり。雄か雌かわからないけど、決まり~ ありがとうアン子~ サヨナラ~

アン子に別れを告げて、遊歩道を進みます。抜ける風が爽やか~~~~~ 涼し~~~

残念ながらマツムシソウ(スカビオサとも言います)には会えなかったけど、アン子に会えたし、涼めたので大大満足。また来月、収穫が始まる前に、マツムシソウとアン子に会いに行きたいと思います。

最後のお花の写真は、シシウドという山菜の花です。結構大きなお花で、20cmくらいです。山野草が好きな方には、カモシカの写真ばかりでスミマセン。お花の写真て、結構難しいんですよね。

最後に、ついでに去年の9月に我が家にカモシカが来た時の激写もどうぞ!↓

先日2/14の大雪は、ここ東御も記録的な大雪で、なんと地元の100才のおばあさんも経験がないくらいの大雪となりました。一晩で我が家の辺では軽く1mは積もったと思います。車もすっぽり、隠れてしまいました!(2枚目)

北信とちがって、東御や軽井沢、上田では普段こんなに積もる経験がないので、大混乱となりました。まず、家から出れない~!! 除雪車が間に合わず道がひどいのに、がんばって家を出てしまった車は途中でエンコ・・・ やっと3日後くらいに食料確保に出てみると、道は轍(わだち)がすさまじくガタガタ!おなかをガンガン擦っているし、ハンドルが取られておっかないし、車がハネるので酔うし・・・ 道幅が狭くなっていて、対向車とすれ違うのも一苦労!(これは当面の間、続きましたね) 高速は当然止まるし、下道も軽井沢で大型車が動けなくなり、自衛隊が出動したのはTVでもご覧になられたかと思います。おかげでスーパーも数日間は品薄でしたが、牛乳や菓子パンは松本で作られているものが来ていて大丈夫でした。 念のため、大雪の予報に備えて主人が注文してあった、電気を使わずに点火できる石油ストーブも、雪が降り始めた日の前日に届きましたが、オール電化の我が家、電気が止まらなかったのが本当に感謝でした。

普段はこの地域、雪かきの必要がそれほどないので、東京のように雪かきスコップがどこも品切れで、その後もみんな肩や腕が痛い~という雪かきの後遺症に悩まされたようです。

今はもちろん、すっかり道路も畑も雪が消えて、タイヤもノーマルに替えました。主人の作った納屋や屋根つきテラスも無事でしたよ!

↓ 雪で大喜びのお隣のワンコ、キリちゃん

写真の2つの房は同じ房なんですが、左の房は摘粒前で、右のが摘粒後です。だいぶ右側はスッキリしているのがわかりますか? 一度に完成させるのではなく、粗摘粒、仕上げ摘粒、と2段階で整えます。この摘粒時に、花の咲き終わった花ガラなどのごみも取り除きます。 ふ~~~~~~っっ 細かい仕事が続きます。

作業中、私たちから少し離れたところの巨峰の木を野良猫がダ~~~~っと登って行くのが見えました。急いでカメラを持って近寄って見ると、太い幹の上に猫がいます。鳥でも狙っているんでしょうか?猫はブドウの実も葉っぱも食べないので、木登りされてもノープロブレム ^^ いつも木の上にいて、ブドウが美味しくなってくると畑にやってくるカラスたちを追い払ってほしいな~~!でも、彼は自由ネコですから、気ままに木陰を探して行ってしまいます。(イタリアでは野良猫のことを自由猫と呼ぶそうですね) なんか、人間みたいな表情だなぁ! なんて名前にしましょうかね・・・? ちなみにこの畑には、他にもよく自由猫が通ったり昼寝していたりしますが、そのおかげでハクビシンとかは来ないのかな・・・?ネコニャンがんばれ~~~ ♪

例年だと雨が多い5月ですが、全く降らず、一気に真夏の陽気となり、ぶどうも芽がふくらんできたな~と思ったら、どんどん伸びて、房ができて、あっという間に、「房切り」となりました。

「房切り(ふさきり)」というのは、もうご存知の方も多いかもしれませんが、房を小さく切り縮める作業です。ぶどう作りにおいては、この作業が1つ目の山で、とっても大事な作業です。ぶどうの房の小さな1粒1粒が開花する前後でこの作業を終えなければなりません。ぶどうの開花は約1週間です。品種により開花の少し前から房切りを始めても大丈夫なものもありますが、種あり巨峰は満開の時に房切りをしたいので、およそ3日間の満開の間で終えなければなりません。時間との勝負となるこの開花の時期は本当に大忙しです!雨でもやるんです!

どこの園でも、この時期はお手伝いさんに来てもらって、房切りを手伝ってもらっていますが、我が家はまだお手伝いさんにお給料をお支払いする余裕はないので、夫婦二人で全ての房切りをします。が、今年はなんと、教会のお友達がボランティアで手伝いにきてくださいました!ずっと上を向いて腕をあげっぱなしのきつい作業、そしてコツコツと1つ1つ黙々とこなさなければならない、途方もない作業なのに、お忙しい中、本当に感謝なことです。おかげでベストな満開時に房切りを終えることができました。

限られた時間の中で、数をこなすために、房は前もって棚に誘引しておきます。2枚目の写真は、「テープナー」という道具を使って、房が動かないように棚に留めているところです。テープナーはホッチキスでご存知のMAX製です!

というわけで、今年の一枚目は我が家の前に現れた湖!ではなくて、田植え前(5月23日)のたんぼ風景です。夜になると月が映り、蛙の大合唱のこの時期から黄金の稲まで、美しいたんぼを眺めるのが大好きです。たんぼの持ち主さんによって、水を入れたり、田植えをするタイミングがそれぞれ異なり、又それは毎年同じで、農家さんによって色々なこだわりがあるんだなぁ~と興味深いです。

そして、同じく5月23日、埼玉県の中学2年生が、農村体験でうちの園を訪れました。男子3人女子3人の計6人で、「芽欠き(めかき)」という生育の悪い芽を欠き取る作業と、苗木の周りの草取りを体験してもらいました。芽を欠いたり、草を抜いたりする作業は女の子曰く、「ストレス解消にいい」と・・・ 中2でもストレスあるんだね!^^ 暑い中、お疲れ様でした!

この1週間後には千葉県から、同じく中学2年生の6名が訪れ、ぶどうの木の皮剥きや草取りをしてくれました。慣れないジミ~な農作業、どうだったかな~~?

お礼状をくださった皆さん、どうもありがとう!

更新が滞ってすみません。今年の冬は3年ぶりにスキーのインストラクターのアルバイトを真面目に地元ですることになり(去年も黒姫へ、スポット的に行きましたが)、なにかと慌しく過ごしていました。

そんな農閑期もあっという間に終わってしまい、この最近は農作業も小忙しくなっています。まだ芽も出ていないこの時期ですが、意外とすることはありまして(6、7月に比べれば全然ですが)、ほぼ毎日畑に出ています。

東御に越してきて今月で丸4年、今の家に住み始めて3年になりました。予算の都合もあって、農家に必須の選果場も納屋もなく、おいおい自分達で作っていく事にして、一昨年に納屋(というか物置)、そして今年は選果場を作りました!といっても、設置するのは玄関の横のため、圧迫感があると嫌なので、当初の予定を変更して、壁の無い『屋根付きウッドデッキ』ですが。

ちなみに、選果というのは、収穫してきたブドウを袋から出し、一房一房痛んでいるかをチェックして、ご注文のキロ毎にコンテナに仕分けする作業です。仕分けが終わってから一房づつ包んで箱詰めするのですが、コンテナは相当な数になります。ブドウを直射日光にさらすわけにはいかないので、今までは玄関はもちろん、リビングにまで山のようにコンテナを積んでいました。しかし去年からナガノパープルとシャインマスカットを本格的に収穫できるようになり、品種が増えたことで一層スペースが必要になったので、今回のウッドデッキを作ることを決めました。

私も主人も納屋の経験があるので、今回は壁もないし納屋より簡単にできると思っていたのですが、いざ作業を進めていくと壁がないことで強度を保つことが難しいということに気づきました。しかも大きさは納屋より一回り大きいぐらいなのですが、用途がブドウの選果ということで、太陽を遮るひさしを十分にとるために屋根は納屋の倍の面積になりました。主人いわく、土台が広くなっても大した手間じゃないそうですが、屋根が広くなると大幅に手間はかかるし、強度を保つことに神経を使うそうです。設計は全て主人任せなので細かいことはわかりませんが、柱の構造を工夫をして、納屋の時とは違う建てかたをしたそうです。ただ全て自己流なので、一抹の不安が・・・。この冬は一晩に40cmも積る日があったり、台風並の強風の日が何日もある過酷な年だったのですが、それでも大丈夫だったので、とりあえずすぐに潰れることはなさそうです。倒壊したときはまたお知らせします。 ^^

選果場は、ブドウの選果に使うだけでなく、秋には干し柿をつるしたり、ご近所さんからいただく大量の白菜や葱などの野菜を陰干ししたり、リンゴを置いたりと、田舎には必須のスペースとも言えます。本当は壁もあった方がいいですが、直射日光があたらないだけでもかなりの重宝ですし、風の通りは抜群です。そういうスペースがたくさん必要ということは、こちらで暮らしてみてわかったことです。

私は他に、真夏に直射日光が苦手な草花を非難させようとか、バラを伝わせようかな、とかも考えていますが、そろそろ暖かくなってきたので、防腐を兼ねて白いペンキを塗ろうかなと思っています ^^

(2013.4.3更新)

葡萄の収穫が一段落した11月初め、干し柿をつくりました。教会の方で、私達の家から車で10分ほどの、お近くにお住まいの方のお庭に立派な柿の木が2本あるのですが、ご高齢のため梯子に登ることができなくなったとのことで、私達が柿を収穫させていただきました。この信州では気温が低いため、柿はほとんどが渋柿です。高齢になって大きな木の収穫が難しくなるのと、作業が面倒だということで、最近は作るおうちも少なくなったようで、いつまでも木に柿が残ったままのお宅が多く見られますが、湿度が低いこの辺りでは、美味しい干し柿ができるんです!

干し柿は、柿が渋い方が良くできるそうです。このお宅の柿は、とっても渋いので、とっても甘い干し柿になります!実は去年も作らせて頂いたのですが、初めてだったので、うっかり雨に濡らしてしまったり、いつまでも干していて固くなってしまったりで、とても甘くはなったのですが、ちょっと固いかなという感じでした。固くても美味しかったのですが、今年は是非、中が柔らかいのを、たくさん作ろう!ということで、はりきってたくさん収穫し、その中から300個ほどいただいてきました。

去年は母と二人、手で剥いたのですが、今年は大量で、採るのも少し遅くなってしまったので、1日も早く干したいということで、皮剥き機を購入してみました!この辺では、秋になるとホームセンターなどに「干し柿コーナー」が出現し、皮剥き機のほか、専用の紐や、プラスチックの柿ハンガーみたいなもの、といった干し柿グッズが並びます。しかし、この皮剥き機、リンゴの皮剥き機が980円なのに、柿のは5000円もします!器械といっても、太い針みたいなのにぶすっと柿を突き刺して、手動でクルクルハンドルを回して、普通のピーラーを皮に当てて剥くという、いたって単純なものなのに・・。ちょっと痛い出費ですが、綺麗な仕上がりを期待して、思い切って購入。干し柿が上手く作れるようになったら、秋のバイトになるかもしれませんので ^^

夫に工夫してもらい、器械をダイニングの机に固定して、いざ・・・ 初めはクルクルとハンドルを回すスピードと、ピーラーを少しずつ、左から右へとずらしていくスピードが合わず、皮を厚く剥きすぎてしまったり、剥けていないところがあったりと、ぎこちなかったのですが、慣れると上手くすぅ~っと剥けるようになりました。説明書に書いてある通り、慣れれば1個10秒以内でできそうです!これはいいかも!?

私が器械で剥いて、母がヘタの周りをきれいに処理して、紐に付けます。紐は普通の、ねじねじと2本の紐がよってあるビニール紐というんでしょうか?あの2本の紐の間に、ヘタのところに残してある枝をはさんでぶら下げます。

あまり長くなると雨に濡れてしまうので、詰め気味に・・・。最初はきつそうですが、どんどん小さくなって、半分以下の大きさになりますから大丈夫です! テラスの屋根の軒下の柱に釘をいっぱい打って、すだれのようにたくさんぶら下げました。わ~い 器械のおかげで、素早くできました~♪

その後、2週間ほどでだいぶ小さくなってきました。写真の4枚目は、干した直後のもので、5枚目は2週間ほど経った11月15日のものです。小さくなって、色もオレンジから茶色っぽくなってきましたね。

もっともっと縮んで、指で揉めるようになったら、丁寧に揉んで、柔らかくします。まだまだ完成ではありませんが、実はこの半生状態はすご~~~く美味しいです!お店で売っているものは、長持ちさせるためにしっかり干してあると思いますが、この完成前の超やわらか柿は、もうしっかりと甘くなっていて、めちゃめちゃ美味しい♪ついつい、何個も食べたくなりますが、要注意です!糖度の高い大きな柿を、普通は一度に何個も食べられないですよね・・・。それに、こうやって揉む度につまみ食いしていたら、出来上がる前になくなってしまいます ^^;

干してから2週間くらいで家の中へ取り込んで、箱に入れて粉を吹かせる、と農業の指導書にはありますが、もう取り込んでしまっていい状態なのか・・・取り込むタイミングがまだよくわかりません。 今年は3分の1くらいを残して、あとは家の中に取り込んでみました。

さて、6枚目の写真は11月15日の我が家の裏の山で、烏帽子岳です。この頃、確か初冠雪だったような・・・? この頃になると、午後3時からグッと冷えて、あっという間に外の気温は0度になります。日に日に紅葉が進んで、毎朝、外を眺めるのが楽しみです。でも用を済ませてから「さて柿でも揉むか・・・」なんて悠長な事を思っていると、既に寒くて大変です。柔らかい薄手の手袋をして揉むんですが、300個もあるので段々手がかじかんできます。

でも、美味しい干し柿になれよ~と、夫が頑張って揉んでいるのを、家の中から撮りました(8枚目)。寒いので・・・ ^^;

一番下は、11月25日の朝。早朝に降った雪がうっすら積もり、我が家より下のほうに溜まったガスがゆっくり晴れてきていて、幻想的な景色でした。朝日の当たった北アルプスが美しい!真ん中のちょっと尖っているのが、槍ヶ岳です。

5月初旬のある日、次の葡萄の作業をするにはちょっと早い、ということで、近所を散歩することになりました。近所と言っても、車で7、8分の隣町 「弥津(ねつ)」 という所です。そこに榧(カヤ)の巨木があり、周囲も民家がなく棚田が広がっていてイイ所だよ、と教えられたので早速行ってみることにしたのです。これからいい季節ですが、葡萄の作業が本格的に忙しくなると、どこへも行けなくなるので、今のうちです!

さて、母と3人、車で弥津まで行き、道の標識を頼りに、どんどん村の奥へと・・。この村は昔から農村歌舞伎が盛んなところ。1816年に造られた舞台(1876年に改修)は、木造の回り舞台としては日本で最古だそうです。(知らなかった~) その舞台のある祢津健事神社で、満開の八重桜を堪能し、樹齢600年という大迫力の「県長野県指定天然記念物、宮の入のカヤ」(写真1枚目)を見てから更に行くと、御姫尊(おひめさま)というお堂があります。

ネットで下調べしたところ、このお堂のすぐ隣に、1532年(享禄4年)の浅間山の噴火で転がってきた巨石があるそうなので、行ってみることに。我が家の周りもそうですが、この東御市では、大きな石をよく見かけます。

御姫尊はちょっと山に入って登ったところにあるようで、緑もちょうど美しく、ちょっとしたハイキング気分です♪ 途中に展望台があり、下の景色を眺めてみると、美しい棚田の風景が広がっていました。(写真3枚目)本当に静かでいいところです!

ここまでは緩やかな坂道でしたが、お堂までの階段は結構急なので、母を残してお堂への石段を登っていくと、お堂の奥に、ぴったりお堂に寄り添って、巨石がありました。巨石の前に、案内板があるのですが、先日の強風で、近くの木が倒れて案内板を直撃したようで、壊れているのが見えるでしょうか?(写真4枚目)

この壊れた看板を読んでいて、ふと視線を感じて顔を上げると、なんとこの岩の上から猿がこちらを見ています!ヤバイ、野生の猿はヤバイ・・・!そっと夫に合図すると、夫も私の視線の先を見て、ビクッ!「目を合わせるな・・」と二人でうつむきながらも「カメラ、カメラ」と言う夫に、「だめだよ、襲われるよ~」とヒソヒソ。 少ししてからそっと顔を上げると、もう猿はいませんでした。でも、木に移ったような物音は一切しませんでした。まだ近くにいる・・と思うと怖くなって、私はさっさと山を降りたくなりました。下にいる母も心配です。 さっきの石段を降りると、巨石の案内板の、ちょうど反対側にぐるっと降りることになり、その辺で巨石とお堂の方を見上げると、なんと猿がお堂の屋根から私たちを覗き込んで見下ろしています!この時の写真が、5枚目・・・木が邪魔してますが、瓦屋根の上のお猿の姿、わかりますか? そこではちょっと遠いということで、夫が少し階段を登って近づきカメラを構えると、猿が後ろ足で、枝をわっさわっさと揺らして、威嚇しています!そしてさっと身をひるがえして、行ってしまいました。その時の写真が6枚目・・・猿の後姿です! いや~怖かった!近距離で野生の猿とは!! 一昨年の冬にカモシカと遭遇したときも、どきっとしましたが、野生の猿と目が合うなんて、ふぅ~~・・・。

しかし、東御に来る前、この東御市には猿は出ないと市の農政課で確かめて、それなら農業をやっても大丈夫、と東御市に来たので、猿が山里にいるなんて、びっくりです。今まで、猿が出るという話は地元の方からも聞いたことがありません。どうやら今日の猿は群れから追い出された、はぐれ猿? 普段は、ここに来る人なんて、めったにいないんだろうなぁと思うと、猿の方もびっくりだったかも・・。

さて、車に戻った私たちは、更に弥津の奥へ、つまり山の方へ棚田の脇の道を進んでいくと、かなり道は細くなっていきますが、きちんと舗装されています。棚田もだいぶ細長くなりました。山間の細長い土地も有効に使おうと、きっと先人が苦労して切り開き、石を積んだ、小さな棚田たち。美しい景色にほれぼれ・・・。

この先は何があるのかな~と、ワクワクして外を眺めつつ行くと、小さなダムというのでしょうか?コンクリートの川をせき止めているものが出現しました。あ~これが西宮の水源地なのね~、と思っていると・・・あ!カモシカ!!今度はカモシカがこちらをじーっと見ています!!カモシカに初めて出遭った母も大感激!

車で5分も走ればスーパーがある、「ほどよい田舎」と我々が呼ぶ東御にも、葡萄畑にはハクビシンが出たり、我が家の前をキジが歩いたりと、動物の気配は普段もあるけれど、こうしてちょっと人気のない所に来ただけで、2時間弱で2度も動物に会うとは、さすが信州。夫が心待ちにしている、熊との遭遇も、そう遠くないかも!?

さて、遠足の締めくくりは、我が家から車で数分、上がったところにある金原ダムへ。見晴らしよく、気持ちのいいところです。小学生が社会科見学でしょうか?お話を聞いた後、お弁当を広げていました。

標高1200mほどのところなので、ダムのそばにある桜は、正に今日が満開です!今年はお花見に行けなかったのですが、5月の今頃に満開の桜が見られるとは思っていなかった母も大満足の、2時間の小旅行でした。

今年は九州や関西でも大雪というニュースが連日報じられ、長野もさぞ大変だろうと、皆さんに大変ご心配いただきました。ありがたいことに、ここ東御は例年通りで、あまり雪に悩まされることはありませんでした。暮れから1月ごろは、毎朝うっすらと道路が白くはなっていましたが、積もることはなく、今年は降らないね~と言っていたら、1月20日にどかっと降りました。このホームページのトップページの雪だるまも、この日に作ったものです。この辺りでは、雪がとっても軽く、さらさら過ぎて、なかなか雪が玉になってくれません・・・。転がしても転がしても大きくならない雪玉と一人、悪戦苦闘!顔だけ夫がつけました。 がんばって作った雪だるまも、あっという間に2日でとけてしまいました。

さて、一方、同じ長野県でも、夫の実家のある北信、黒姫は今年は例年通りの大雪です・・。(長野って広い・・・) 3番目以降の写真は、東御ではありませんヨ~!

雪にすっぽりと覆われた主人の実家・・・懐かしく思われた方もあると思います、ペンション竜華です!

2月の半ば、大雪報道で、毎日トップニュースに登場した新潟県妙高市ですが、ちょうどその頃、私は スキーのバイトで妙高へ行っていました。本当にすごい雪でした!スキー学校に来る予定の学校も、雪で遅れたりキャンセルになったり・・・。雪で慣れている地元も、普段はここまで連日降り続く、ということはないそうで、除雪が間に合わないのは初めて、ということでした。

主人が私を迎えに来た日は、奇跡的に快晴になりました。黒姫山が美しいですね!

ペンションの階段を雪かきする主人です。

間もなく東北の震災から1年が経とうとしていますが、私を含め、これからも被災地のことを常に忘れず覚えていきたいと思い、11月に訪れた被災地のことを書かせていただきます。

被災地を訪れるのは、3月、4月に行った以来です。今回は教会単独でのボランティアではなく、Samaritan's Purse(サマリタンズ・パース)というクリスチャンのボランテイア団体の活動に参加させていただく形で行きました。クライストコミュニティ東神戸リバイバルチャペルの大竹牧師をリーダーに、その教会の青年3人と、長野からの私、計5人での参加です。

サマリタンズ・パースは、世界中の様々な要因で傷ついた人々に、精神的・身体的な援助をしている超教派(教派にとらわれない)福音主義のキリスト教団体(NPO)です。

サマリタンズ・パースは震災後、仙台に倉庫を借り、そこに膨大な支援物資をアメリカから空輸し、運び込みました。私たちが震災直後に仙台に赴いた際も、このサマリタンズ・パースの倉庫へ行っては、自分たちのバンに積めるだけの物資を積み込み、物資が不足している地域へと運びました。食料、衣類、生活日用品、毛布、テント、水を入れるタンク、木材・・・といったあらゆる物資が、それを必要とする人々に、提供されていました。

時間の経過とともに、支援の内容は物資の配給から、家屋の泥出しといった作業にシフトしており、現在は宮城県の3箇所にベースキャンプを構え、ボランティアをしたいという教会のチームを受け入れています。

私達のチームは 宮城県宮城郡の七ヶ浜町にあるベースキャンプ に泊まり、そこから泥だしを行うお宅へ30分ほど車で移動し、3日間作業をさせていただきました。作業の内容は、浸水したお宅をリフォームする前の、準備段階の作業になります。主に、壁紙を剥がして壁を抜く→床をはがす→床の桟から釘を抜く→床下の泥を出す→消毒する、といった作業で、それらが終わってからのリフォーム(大工仕事)は、サマリタンズ・パースに所属しているアメリカ人の大工さんの担当です。

サマリタンズ・パースのスタッフは、浸水したお宅を回っては、リフォームのお手伝いをさせてほしいとお話し、ボランティアをそのお宅へ派遣します。私達が作業させていただいたのは、阿部さんという方のお宅です。最初、阿部さんは、クリスチャンというのは、強引に勧誘をしに家を訪ねてくる有名な団体と全て同じだと思って警戒したそうですが、スタッフと話しているうちに、そのような人たちとは違うということがわかったと話しておられました。阿部さんはお仕事の合間を縫って、私たちと一緒に作業をしてくださり、津波が来た時の話もたくさんしてくださいました。その当時、震災から8ヶ月が経っており、周辺のガレキは取り除かれ、がらんとした風景が広がっていました。ほとんどの家が1階は窓やドアがなく、家具やガレキが運び出され、リフォームを待っているようでしたが、リフォームラッシュで、大工さんが全く足りていないということでした。

ベースキャンプでは、朝と夜の食事をスタッフ、ボランティアスタッフが共にし、朝は心静かに祈り、聖書のみことばから、今日の活動へと思いをめぐらすことで一日を始めます。夜は食事の後で、その日にあった事、感じたことなどを皆で共有したり、誕生日を迎えた人がいれば、ケーキでお祝いタイムとなります。スタッフはその時、全部で30~40名ほどで、アメリカやカナダ、韓国などなどの様々な出身地に、年齢も様々・・・20代~70代

!? 真っ白おひげのサンタさんみたいなおじいさんも・・・!日本に長期滞在し、このような働きをされているスタッフの方々には、本当に頭が下がります。

ある日の夜、Roganという若い男性がシェアしてくれたことを最後にご紹介します。「今まで家主の○○さんは、悲しみで心がふさいでしまい、顔にほとんど笑顔がなく、自分の家がきれいになるというのに、全く関心を示さなかった。でも、この1週間、私たちが(通訳を通じて)話をきかせていただくうちに、だんだんと彼の顔に笑顔が見られるようになってきた。彼は今まで持てなかった希望が持てたんです。僕たちは彼の笑顔が本当に嬉しかったんです!」 ハレルヤ!

Samaritan とは、聖書中でイエスキリストが説く たとえ話に登場する「サマリア人」から。(直訳すると、「サマリア人の財布/資産」) 追いはぎに襲われたユダヤ人を、唯一助けたのがユダヤ人に嫌われていたサマリア人だった。サマリア人と同じように隣人への愛を示しなさいというイエスの教え - 新約聖書ルカの福音書10:25

ぼけぼけ写真ばっかりですね・・・

ぶどう農家の冬の間の作業で、まず一番最初にするのは「藁巻き」でしょうか。幹に藁を巻いて、寒さから守るのですが、植えたばかりの苗木だけに巻く人、何十年も経った成木にも巻く人・・と、様々です。ご近所さんから頂いた稲藁を、年を越して寒さが本格的になる前に巻きます。

写真は、2年前、こちらへ引っ越してきて3日目に植えた、ナガノパープルとシャインマスカットの畑です。3年目の今年は、少し味見ができそうでとっても楽しみなのです♪

冬の作業と言えば、剪定!です。剪定(せんてい)は、前シーズンで伸びた枝を切り戻し、今年また元気に枝が伸びるようにする、大事な作業です。巨峰(特に種あり)の剪定は難しいです。切り過ぎると「反発」と言って、巨峰が自ら、実に種を入れる(子孫を残す)ことより枝を伸ばす方を優先させてしまい、種が入らず粒が不ぞろいなってしまうという現象になりますし、逆に切らなさ過ぎると、枝が弱ってしまい、新芽が出なくなります・・・。切り方も色々なルールがあります。将来の枝をどのように広げるか、よく考えながら切らないと、スペースが無駄になってしまったり、幹に近い枝が弱ってしまったりします。文型の私(妻)には不向きなので、剪定は夫にお任せです ^^

右の写真(上)は剪定前の枝です。何だかとっても混んでいることがおわかりいただけますか!?巨峰の枝はぐるぐるになっているので、枝を目で追っていると、目が回ります!

下の写真は剪定後です。とってもスッキリしました!でも、新梢(新芽)が出てくると、あっと言う間に隙間がなくなってしまいます。今はまるで枯れ木のようで、本当に芽が出るの?と去年も思いましたが、ちゃ~んと5月になると芽が膨らんで、一気に緑いっぱいの畑になるので、ご安心ください!

一番下の写真は、訳あって今年からやることになった園で、種なし品種のぶどう「安芸クイーン」を剪定しているところです。上の写真の巨峰と違って、枝がぐるぐるしていなくて、整然と枝が並んでいますね!作業がしやすく、剪定も簡単です。ハウスの骨?が残っていますが、ハウスとして使っていない、露地の畑です。

↓ 剪定前

↓ 剪定後

そして、皮むきは木の幹や太い枝の皮をむく作業です。ぶどうの木は、年数が経つにつれて表面がかさぶたのようになってきます。(写真上)松の木みたいですね。 この皮、虫たちのいいお布団になっていますので、春になったら移動してもらいましょう!専用のコテ?でガリガリ・・・こんなにむいちゃって寒そうだな~と思いつつ、ガサガサ・・・。皮があると、虫に入られていてもわかりませんが、皮をむくと、それがわかりますので対処もできます。サングラスもマスクもしての作業ですが、飛び散った皮のかけらがよく目に入るんです!今は手でコツコツとむいていますが、そのうち皮むき専用のジェッター(高圧洗浄器)がほしいな~ ^^ 水も冷たいですがね・・・。

ハイ、きれいになりました♪(一番下)

ちょっと痛々しいですが、これで安心です!

幹もツルっと!

山を眺めつつ・・・

これだけ冬の間に備えておけば、美味しいぶどうができるハズ !?

芽が出るのが待ち遠しいなぁ~![]() (2011.3月)

(2011.3月)

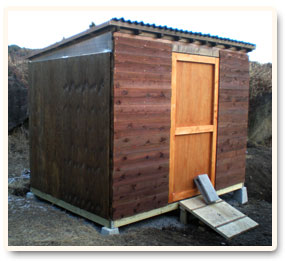

収穫が終わった11月ごろから、農閑期を利用して、庭の隅に納屋を作ることになりました。農家ですので、いろいろな道具を入れることができる納屋は必須アイテムです。家ができたときにお金がなかったので、自分達で作ることにしたのですが、DIYというものに全く興味のなかった夫。何から手をつけていいかわかりません。まずはマルノコ、インパクトドライバーといった道具をそろえたり、作り方をネットで調べたりといった準備が整ったところで既に12月も半ば・・。雪がまだ降っていないので助かりました。

駐車スペースをなるべく潰さないように、庭の石垣の際のところまで、土を掘って平らにしなくてはなりません。それに、基礎の水平がしっかりできていないと、ど素人の私たちの作業が困難になるのは目に見えています。ということで、基礎だけはプロにお願いしました。上の写真は、基礎のブロックに固定した土台の枠に、床を張っているところ。雪が降る前に!ということで、元旦もせっせと作業です。

今回の納屋・・・というより物置ですが、広さは3畳、構法は一応、ツーバイフォーです!壁の枠と屋根を乗せる枠もちょっとだけついたところで、この日はタイムアウト。だいぶ日も落ちて、既にマイナス8度です!

うーん、だいぶ形になってきました。

日が落ちてからは、家の中で、翌日使う木材をカットしたり、ホームセンターへ材料を買いに行ったり、暖かい日中を有効に使えるよう・・・コツコツ、コツコツ。

~翌日~夜中のうちに、とうとう雪が降ってしまいました!寒いけれど、快晴なので朝から作業です。屋根を乗せる桟の部分ができたので、雪が本格的になる前に、屋根を乗せたい!!でも、その前に壁を張らなければなりません。

壁は前面と側面は短い板を下から張っていく、サイディング?のようにして、後ろは見えないので、コンパネを3枚張ることにしました。初めて使うインパクトドライバーも、すっかり慣れました!

~数日後~壁が全面張れて、防腐材入り塗料も塗りました。屋根を乗せて、屋根と側面の間には、明り取りもつけましたよ!→クリックで拡大します。

ここまできたらもう一息~!

下から一枚一枚、板を張っていって・・・

基礎屋さんが、でき上がり寸法のぎりぎりまでしか土を掘ってくださらなかったので、壁と周りの土の隙間がほとんど無く、作業が大変でした。こういうことも、やってみないと、気が付かないものですね~。

難関、と思われた扉の取り付けも、何とか完了!使い勝手を考えて大き目の扉にしたので、とっても重くて大変でした。ヒンジは4箇所付けました。

壁に張っていったサイディングの板ですが、張った時はほとんど隙間無く、ぴったり張っていったのに、木が縮んでしまったのでしょう、いつのまにか隙間が空いてしまいました。納屋なので、多少の隙間は問題ないのですが、中に収納するぶどうのコンテナー等がほこりっぽくなるのは嫌なので、隙間をパテで埋めることにしました。

ドアの取っ手とカンヌキも付いて、いよいよ完成!!

当初、ドアに使用しているカラーの塗料を全体に使用する予定でしたが、意外と明るい!?ということで、床下に使用した濃い目の塗料を全体に塗って、ドアだけ明るい方で塗り、ツートンカラーに。いかがですか??

初挑戦にしては、なかなかの出来栄えですね^^ これに気を良くした夫は、もっと大きいのを作る!と意気込んでいます。。。

怪我も無く、無事に完了して感謝!

当初、夫はキットを買おうといっていましたが、これと同じ大きさのキットは材料費だけで約20~25万円しますので、だいぶ節約できました。

葡萄の時もそうですが、人間なんでもやればできるもんですね~ ^^

(2011.1.13)

例年、雪は11月から降るそうですが、今年は降らないな~と思っていたら、12月に入ってグッと寒くなりいきなりドカっと降りました。夜から降り始めて、朝起きたら一面、銀世界になっていました。およそ10cmの積雪です。

いただいた渋柿を、少し前に軒下に干したばかりだったのですが、しまい忘れました・・・。

東御は軽井沢に近いのですが、軽井沢が大雪でも、東御はお天気のことが多いです。軽井沢にお勤めの方々はとっくにスタッドレスに替えていましたが、私たちは山の上に住んでいるのに、うっかり・・・まだ普通のタイヤだったので、慌ててスタッドレスに替えました。

でも朝から太陽が出て、1日で雪は消えてしまいました。

(2010.12.8)

東御市のお隣、上田市の真田という村にある、角間渓谷という所へ散歩に行きました。車で30分くらいのところですが、山に囲まれてひっそりとした「秘境」といった趣。紅葉も終わりかけのせいか、人っ子一人いないので、熊に遭遇しないように笛をピーピー吹きながら入っていきました。

美しい川に沿ってどんどん山の奥へと進んでいくこと40分あまり、道がなくなってこれ以上は進めなくなりました。ここで引き返そうか、と立ち止まっているところで、夫が「カモシカだ!」と言うので振り返ると、10Mも離れない距離でカモシカがじ~~っと私たちを見下ろしていました!一瞬、「え~と、カモシカは襲ってくるんだっけ・・」と頭をよぎる位の距離での野生動物との遭遇です。カモシカが驚かないように、そっと何枚かシャッターを切りましたが、その間も見つめ合ったまま・・・。写真撮影が終わると、ゆっくり斜面を登っていきました。 カモシカって、意外とずんぐりしていて、シカというよりイノシシみたい・・・。 春には家の前に置いておいたリンゴを、何者かに食べられてしまったし、たまに家の前をキツネが歩いているし、野生動物との遭遇は、家の周りでもないことはないのですが、山の中での遭遇は、やっぱりドキドキしました。カモシカさん、お騒がせしてすみません。

自宅から車で数分の近くの山へ、地元のおばあさんに連れられて、きのこ狩りに行きました。東京育ちの私(妻)にとって、初めての経験です!

急な斜面をころげ落ちないように気をつけながら、おばあさんに付いて行くのが精一杯で、写真はこれ一枚です。。 枯葉の中に輝くきのこはとってもきれいでした!

美味しそうだけど食べれないものもいっぱい・・・。今年は毒キノコがニュースを賑わしていましたので、ドキドキ・・・教えていただきながら採りました。写真は、食べられるきのこ「クリタケ」です。